Por: Esther Suárez Durán

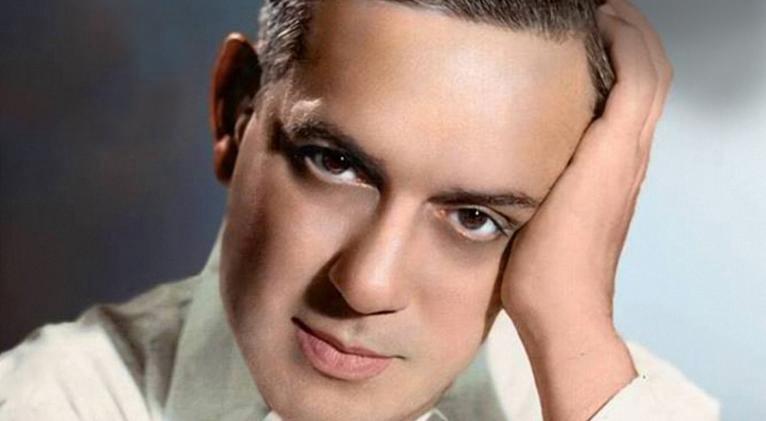

Disímiles han sido los individuos muy destacados en sus ámbitos de labor nacidos en esta isla; algunos alcanzan, incluso, el escarpado y esquivo escaño de la genialidad. Han ejercido profesiones diversas y sobresalen lo mismo en el deporte, la ciencia que en las artes. Ernesto Sixto Lecuona Casado resplandece en esa serie.

El próximo 6 de agosto celebraremos el 130 aniversario de su natalicio (1895). El padre, del mismo nombre, natural de Islas Canarias radicado en Cuba, ejercía el periodismo y la hija mayor ya se desempeñaba en el piano. El instrumento llamó la atención del niño Ernesto desde el principio y él comenzó su conocimiento con el auxilio de su hermana, quien fuera más tarde una destacada concertista, compositora e instrumentista.

A los cinco años de edad tocó ante otros y sobre los trece escribió su primera obra; una marcha para el formato de banda de concierto titulada Cuba y América. Los estudios oficiales de piano los realizó en el reconocido Conservatorio Peyrellade, en la calle Reina, con los maestros Antonio Saavedra y Joaquín Nin. Luego fue alumno del gran Hubert de Blanck en el Conservatorio Nacional de La Habana, donde se graduó con Medalla de Oro cumplidos los dieciséis.

El Aeolian Hall, de Nueva York, lo acogió en 1916 para el inicio de su vida profesional, en tanto pasaba unos cursos de técnica e interpretación pianística con el pedagogo mexicano Ernesto Berument.

De regreso a La Habana compuso su primera obra escénica: Domingo de piñata, para la compañía teatral de los Hermanos Velazco y Julián Santacruz, la cual actuaba en el Teatro Martí. En dicha compañía Lecuona participaba como compositor y director de orquesta.

Su primera estancia en España se produjo en 1924; contratado por la sociedad internacional Concierto Daniels, recorre varias provincias. Terminados sus compromisos regresa a Madrid para escribir la música de algunas producciones por estrenarse, entre ellas operetas y revistas. Se desempeña con seguridad y destreza.

Según las declaraciones que pueden leerse en la zona de su prolífica correspondencia que pudo rescatar y ordenar el investigador Ramón Fajardo Estrada, esta experiencia le dio una perspectiva diferente de su carrera. Hasta aquí el joven Lecuona soñaba con llegar a ser un aclamado concertista, pero tras las vivencias de este viaje concluyó que sin poseer un significativo capital familiar que lo respaldara, con un apellido latino (lo refiere en las cartas de modo muy gracioso) y habiendo probado la simpatía que despertaban sus composiciones con aquella mezcla de culturas propias de nuestra Isla el camino posible era ser único en lo suyo, donde quiera que fuese; ser la mejor versión posible de Lecuona. Y vaya si lo consiguió.

Hizo giras por Costa Rica, Panamá, Chile, Uruguay, temporadas en Buenos Aires y en México; se presentó en Francia, donde conoció al gran Maurice Ravel y al músico estadounidense George Gershwin y tocó en su presencia su Rhapsody in blue a primera vista; se presentó repetidamente en Estados Unidos, tuvo, incluso, una experiencia en Hollywood de la cual extrajo atinadísimas conclusiones. España se le hizo una plaza familiar donde se presentó innumerables veces acompañado de otros artistas cubanos pues Lecuona fue, además de un músico excepcional, un gran empresario; siempre Cuba y su música estaban en su pensamiento. En una de sus cartas dejó escrito: “Hay que pensar siempre en Cuba, y laborar para Cuba… ¡Este ha sido mi lema!”.

La intensa vida internacional que desarrolló no le apartó del quehacer fundador entre los suyos. Lo mismo creó importantes conjuntos y compañías de música y teatro lírico que promovió y alentó proyectos musicales de trascendencia. Tal fue el caso de la Sociedad de Concierto de La Habana, fundada a instancias de Lecuona, en 1922, y de su principal institución musical, la Orquesta Sinfónica de La Habana que comenzó en 1923 y funcionó sin apoyo oficial alguno por veinte años, hasta 1943. Gonzalo Roig, colega de toda confianza, instrumentador y orquestador de muchas de las composiciones de Lecuona y gran amigo, fue su director.

Poco después protagonizó otro hecho iniciador: en 1927 organizó una gran compañía de revistas y zarzuelas cubanas e inició una antológica temporada lírica en el nuevo Teatro Regina (que antes había sido el Molino Rojo y, mucho después, sería el Radiocine que funcionaba en la calle Galiano, entre Concordia y Neptuno, en Centro Habana). Las presentaciones comenzaron con Niña Rita o La Habana de 1830, con libreto de Riancho y Castells y partitura de Lecuona y Grenet.

Acciones como estas, que se repetirán a lo largo de toda su existencia, además de sus creaciones musicales respectivas colocan a Lecuona, junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats, como los pilares del teatro lírico cubano, pues la presencia de nuestra música lírica en los escenarios estuvo determinada hasta aquí por la falta de voces adecuadas y la composición de las pequeñas orquestas que se podían conformar.

A partir de este momento Lecuona se consagró al teatro musical y llegó a ser uno de los más altos creadores de la zarzuela cubana. Gozaba de un enorme prestigio basado en la calidad, la organización y el rigor de su práctica artística y empresarial. La presencia de Lecuona en cualquier proyecto era sinónimo de valía y de éxito.

Como compositor nos legó piezas antológicas, algunas reconocidas en el mundo entero como sucede con “Canto Siboney“, procedente de La tierra de Venus; “Damisela encantadora“ (de la zarzuela Lola Cruz); las canciones “Canto Carabalí“, “La comparsa“ y “Malagueña“, de la Suite Andalucía. Entre sus zarzuelas más famosas se hallan María La O (de 1930) y Rosa la China (1932).

También resaltan la Danza de los ñáñigos y la Danza Lucumí junto a la Rapsodia negra para piano y orquesta, pues Lecuona junto a Caturla y Roldán figuró entre los músicos que le otorgaron el valor necesario a las raíces africanas de nuestra cultura en las sonoridades artísticas de la Isla.

Entre las piezas para piano donde resuena la raíz española resultan inolvidables “Malagueña“, “Ante El Escorial“, “Granaday“, entre sus valses, “Crisantemo“; entre sus otras canciones “Impromptu“ ocupa un sitio especial.

En 1943 su pieza Siempre en mi corazón resultó nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor canción.

El 6 de enero de 1960 salió de Cuba. Se radicó en Tampa y desde allí continuó cumpliendo una intensa agenda internacional. El 29 de noviembre de 1963 la muerte le sorprendió en Santa Cruz de Tenerife, tierra de su familia paterna, víctima de un infarto agudo de miocardio.

Tenía organizados en España varios proyectos de teatro musical que desarrollaría con artistas cubanos residentes en la isla.

De acuerdo con su voluntad sus restos descansan en el Cementerio Gate of Heaven, en Hawthorne, Nueva York.

Su obra ha sido posteriormente difundida sin cesar por músicos y directores de orquesta de Iberoamérica. Reconocidos tenores como José Mojica, Alfredo Krauss, Plácido Domingo han interpretado y grabado sus piezas.

El concertista cubano Huberal Herrera ha sido uno de los incansables investigadores y promotores de su obra para piano. En el Festival Cubadisco 2017 presentó el álbum Rosas para Ernesto Lecuona que reúne dieciocho obras entre sus piezas menos conocidas.

Lecuona es, aún hoy, el más universal de nuestros músicos. Impresiona su devoción por la música cubana, expresada durante toda su vida de manera elocuente en su ingente labor de promoción de la misma, una labor sin parangón posible.

Fuente: Cubarte