La pachanga fue una expresión musical y de baile que tuvo sus raíces en Cuba y que se extendió a Estados Unidos, donde se convirtió en un fenómeno cultural hace 65 años. Su ritmo contagioso y su energía desbordante dieron lugar a un verdadero estallido que dio inicio a una nueva era social.

Tanto fue así, que el escritor y periodista, Gabriel García Márquez, en su primera visita a La Habana, sobre el día 19 de enero de 1959, describe que a su llegada: “En La Habana, la fiesta estaba en su apogeo. Había mujeres espléndidas en los balcones, pájaros luminosos en el mar, música por todas partes. Existía la impresión de pachanga fenomenal que suscitaba la Cuba de aquella época”. (“Mi primer viaje a La Habana”).

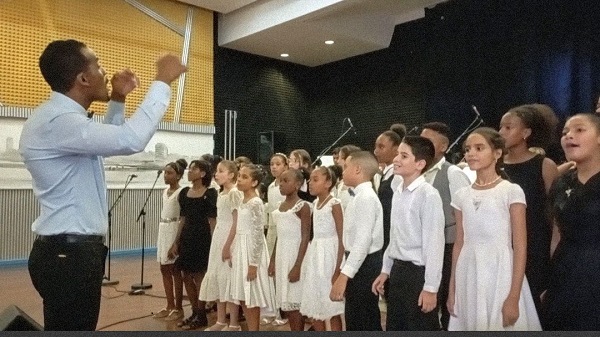

En esa etapa, como fue el cha cha chá en 1953, se desata la locura de la pachanga en sus diferentes versiones, arrasando en Cuba y figurando en el primer lugar de los éxitos en discos, radio y televisión, según las principales revistas y secciones especializadas. La revista Show, dedicada al espectáculo y la música, registró durante 1960 las múltiples versiones de la nueva música en casi todos los centros nocturnos.

Desde la vedette Rosita Fornés, hasta Pacho Alonso con “La Pachanga” y “El Pachanguero”, estremecen el ambiente de los night-clubes con su peculiar versión de la pachanga original. En los primeros meses de 1960 el Conjunto Casino graba con el sello Velvet el LP Qué buena está la pachanga. Le sigue la orquesta Aragón, La Charanga Eterna, con algunas pachangas que publica en el LP Charangas y pachangas. Fajardo y sus Estrellas graban dos pachangas: “A bailar pachanga” (Ricardo Díaz) y “Gozando la pachanga” (José Fajardo), difundidas ampliamente en Estados Unidos bajo el título Let’s Dance With Fajardo. En Lima, Perú, la difunden las cantantes Zoila González y Lili Conde. Luis Aguilé lo hace en Argentina. Los Llopis graban en Radio Progreso y la difunden en México.

LA PACHANGA EN NUEVA YORK

Desde la década de 1950 en Nueva York existían orquestas tipo charanga a la caza de lo último de Cuba. La pachanga puso en bandeja de plata a estas agrupaciones la moda musical de Cuba. Allí se mantenían músicos cubanos, como Rolando Lozano, quien fuera de la Aragón; Eddy Zervigóm ( Guines 7 de julio de 1940) con la orquesta Broadway, y la charanga Fajardo y sus Estrellas.

Cubanos y latinos se fascinaron por la pachanga, entre ellos: Arsenio Rodríguez, Mongo Santamaría, Alfredito Valdés, Ray Barretto, Belisario López, Tito Puente, Miguelito Valdés, Bobby Cruz, Sabú Martínez, y muchísimos más.

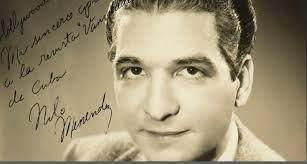

Charlie Palmieri y la charanga Duboney, y Pacheco y su Charanga, son tempranos referentes, junto a Joe Quijano, coautor e intérprete de su mayor éxito internacional: “La pachanga se baila así”.

LA DIATRIBA DE LA PACHANGA

Nunca faltan los reclamos de paternidad de una nueva música y, eso acontece en Nueva York. Allí la pachanga constituyó un soberano boom que desbordó cualquier pronóstico y casi no hubo líder de orquesta latina que no se apuntara al ritmo de moda y lo que quizá fue peor, aunque sus propuestas nada tuvieran que ver con la creación de Eduardo Davidson, igual las clasificaban como pachangas, con otro significado como gancho comercial.

En sí, la industria musical en los Estados Unidos se aprovechó del fenómeno para echar mano a todo lo que fuera ritmo de Cuba, como sucedió poco tiempo después con el proyecto de la Fania All Stars y el registro de la palabra “salsa”, con elementos del son y la guaracha.

En el 2001, estando en Nueva York, adquiero en el periódico El Diario La Prensa una crónica publicada en la revista Nuestra Historia por José Torres Cindrón, de fecha 30 de abril de 1961. Este interesante artículo sobre el origen de la pachanga rápidamente lo comenté en la prensa cubana. En esa crónica aparece Arsenio Rodríguez lamentando que la historia vuelve a repetirse. “Me quitaron el mambo y ahora me quieren quitar el montuno”.

Pero, antes de entrar en explicaciones de la verdad sobre la pachanga debo aclarar que no tengo nada personal contra Charlie Palmieri, ni contra Pacheco (a quienes se les señala como predominantes con sus respectivas orquestas de los ritmos pachangueros. Ambos tienen mi estimación. Con esto queda entendido que mi único objetivo es señalar detalles importantes sobre el ritmo llamado la pachanga.

La pachanga, sigue diciendo Arsenio, nace en Cuba. Tiene su cuna en Santiago de Cuba. Ya lo dijo un sabio en una ocasión: En este mundo nada desaparece, todo vuelve al mismo lugar. Este ritmo, que hoy se conoce por pachanga, nació en Oriente, en una finca llamada El Pilón. Primero se llamó ‘chivo’. Se tocaba con un tres que se encuerdaba con tripas de jutia, las que se ponían a secar y luego, ya bien secas y duras se llevaban al tres. Un latón de carburo servía como bongó o tumbadora; una tinaja con un hueco en uno de los costados servía de contrabajo (se soplaba) y dos trocitos de madera a los cuales se les llamó ‘claves’, eran los instrumentos originales para interpretar la hoy llamada pachanga.

En realidad, la pachanga que creó Eduardo Davidson en Cuba nada tiene que ver con la música de la que habla Arsenio. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en Nueva York hicieron un potaje de ritmos cubanos que era otra cosa. Era, en esencia, el son montuno de la zona oriental cubana y, no ya muchos sones en este mundo.

Arsenio Rodríguez dice que el merengue no deja de tener una pequeña influencia en la pachanga original, pues en las colonias de caña de Cuba —muy especialmente allá en la provincia del Oriente— se reunían muchos haitianos, jamaiquinos, puertorriqueños, hombres de trabajo que venían a Cuba para el corte de la caña durante la molienda. Para nadie es un secreto que el merengue nace de un ritmo haitiano llevado a Santo Domingo. A ello hay que añadir que el original merengue tiene la influencia de la habanera (de La Habana).

Vean ustedes cómo se enredan las cosas en la música, de cualquier manera, en el centro de todo eso está Cuba y, como decimos los cubanos: “Todo queda en familia”. A la distancia de 65 años publicamos esta crónica para no olvidar los triunfos de la música cubana en el mundo.

FUENTES:

“La pachanga: el padre… y la madre de la criatura. El boom que puso a bailar al mundo en los años 60. (Rosa Marquetti y Tommy Meini).

José Torres Cindrón, diario La Prensa de New York. Publicado el 30 de abril de 1961.